遺産分割の基本的知識について

1.遺産分割とは

遺産分割とは、相続人が複数いる場合において、相続人間で共有となっている相続財産(民法898条)を、話し合いによって、誰が・どの財産を・どの程度受け取るのかを決めることをいいます。

遺産分割問題は、ご両親等がお亡くなりになった際に、突然表面化する問題です。そのため、ご両親がご健在のときにはとても仲の良かったご兄弟でさえも、突然表面化した相続財産の分配を巡り、自分の一方的な主張を展開すること等により修復不可能な程度に関係が決定的に破壊されてしまい、いつまでたっても話し合いがまとまらないということがあります。

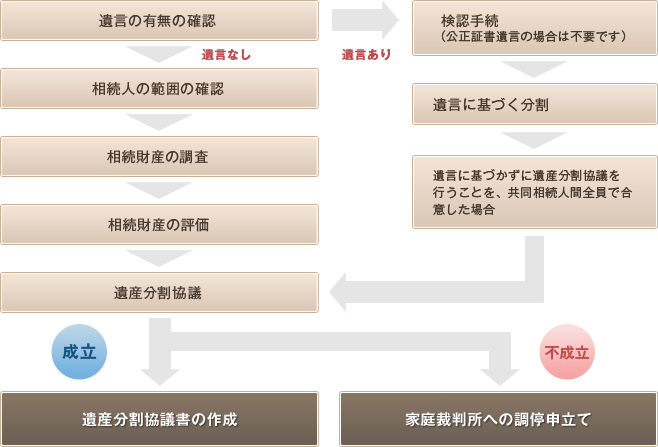

遺産分割協議に当たっては、遺言の有無、相続人の調査、相続財産の調査、相続財産の評価を行う必要性があります。また、被相続人が相続人に対し生前に贈与を行っていた場合には、一定の要件のもと、その贈与分については相続財産を前渡ししたものとみなすという特別受益という制度(民法903条)、相続人が被相続人の事業を無償で手伝っていたなど被相続人の財産の維持増加に特別に寄与した分だけその相続人に多く財産を分配するという寄与分(民法904条の2)という制度も考慮する必要性があります。

2.遺産分割に必要な調査

遺言の有無

遺産分割協議後に有効な遺言の存在が判明し、当該遺言に相続財産の分配方法が記されていた場合、すでに行った遺産分割協議が無効となる可能性があります。そのため、遺産分割を行う前に、遺言の有無を調査する必要性があります。

なお、公正証書遺言であれば、最寄りの公証役場で、遺言の存否等について確認することができます。

相続人の範囲

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず、相続人の一人でも欠けた場合、その遺産分割協議は無効ということになります。そのため、相続人の範囲の確定は極めて重要です。

相続人の範囲を確定するためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を取り寄せる必要性があります。また、兄弟姉妹が相続人になる場合には、被相続人の両親が生まれたときから亡くなるまでの全部の戸籍を取り寄せる必要性があります。さらに、相続人候補者の生存の有無を確認するため、相続人の戸籍も取り寄せる必要性があります。

そのため、場合によっては、相続人の範囲を確定するために膨大な戸籍を辿らなければならず、相当な時間がかかる場合があります。

相続財産の調査

遺産分割を行うためには、遺産分割の対象となる財産がどのような財産であるかを確定する必要性があります。

もっとも、必ずしも相続人が被相続人の財産を把握しているとは限りません。

そのような場合には、被相続人に対する固定資産税納税通知書を頼りに不動産の登記簿謄本を取り寄せたり、被相続人が所有していそうな土地・建物が存在する市区町村に不動産の名寄帳の取り寄せ申請を行ったり、被相続人が取引をしていそうな金融機関に残高証明の発行申請を行うなどして被相続人の財産の調査を行わなければなりません。

また、相続財産に該当するか否か争いがある場合、たとえば、一人の相続人がある財産を自己の財産と主張している一方で他の相続人がその財産は被相続人の財産であると主張している場合、遺産確認訴訟等でその財産が相続財産に該当するか否かを確定させる必要性があります。

なお、遺産の一部を脱漏して遺産分割を行った場合でも、その遺産分割は当然には無効となりませんが、「相続人がその遺産の存在を知っていた場合にはその遺産分割が成立することがなかった」といえるような場合には、その遺産分割が無効となる可能性があります。

相続財産の評価

相続財産が確定したとしても、相続財産の評価が確定しなければ、相続財産をどのように分配するかを判断することは困難です。

遺産の評価について特に問題となるのが不動産及び非上場株式の評価です。これらの評価に当たっては、不動産については不動産鑑定士、非上場株式については公認会計士ないし税理士による鑑定が必要となることもあります。

3.遺産分割の手続き

遺言があれば、遺言に基づいて遺産分割が行われることになりますが、遺言がなければ、以下のような手続きで遺産分割が行われることになります。

遺産分割協議

裁判所の関与を受けることなく相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決定する手続です。

なお、相続人全員の合意があれば、法定相続分(民法900条)と異なる遺産分割協議を成立させることもできます。

家庭裁判所での遺産分割調停

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合や遺産分割協議をすることができない場合には、相続人は他の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所ないし相続人全員が合意で定めた家庭裁判所に対し遺産分割を請求することができます(民法907条2項、家事審判規則129条1項)。

調停が成立すると合意内容が記載された調停調書が作成され、当該調停調書に基づき強制執行を行うことが可能となります。

なお、遺産分割協議同様、調停においても法定相続分と異なる内容の遺産分割調停を成立させることができます。

家庭裁判所での遺産分割審判

遺産分割調停において相続人間の話し合いがまとまらない場合、調停はその時点で終了し、審判手続に移行することになります。

審判手続においては、裁判官が各相続人の主張及び証拠を検討した上で、法定相続分に応じた妥当な分割方法を定めた審判を下すことになります。

なお、審判内容に不服がある場合、高等裁判所に対し不服申し立てを行うことができます。

遺留分減殺請求について

1.遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(具体的には、被相続人の配偶者、子、直系尊属が該当します。)に対し、最低限度の財産を確保させるという権利です。

この遺留分を侵害するような遺言あるいは生前贈与がなされている場合、遺留分を有する法定相続人は遺留分減殺請求を行うことによって、遺留分に相当する財産を取り戻すことができます。

2.遺留分の割合

遺留分の割合は、下記の表のとおりとなります(民法1028条)。なお、兄弟姉妹には遺留分が認められておりません。

| 相続人 | 遺留分権利者 | 遺留分割合 |

|---|---|---|

| 配偶者と子 | 配偶者 | 4分の1 |

| 子 | 4分の1 | |

| 配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 3分の1 |

| 直系尊属 | 6分の1 | |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 2分の1 |

| 兄弟姉妹 | 0 | |

| 配偶者のみ | 配偶者 | 2分の1 |

| 子のみ | 子 | 2分の1 |

| 直系尊属のみ | 直系尊属 | 3分の1 |

3.遺留分の算定方法

遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定するとされています(民法1029条)。そのため、遺留分の算定に当たっては、遺留分の基礎となる財産の範囲を確定し、当該財産の評価を行うことが必要となります。

遺留分算定の基礎となる財産

被相続人が相続開始の時において有していた財産

被相続人が相続開始の時において有していた財産には、遺言によって贈与(このことを「遺贈」といいます。)された財産や被相続人が死亡することを条件に贈与された財産が含まれます。

被相続人が行った贈与

被相続人が相続開始前の1年間に行った贈与は、遺留分算定の基礎となる財産に含まれます(民法1030条前段)。

また、被相続人が1年以上前に行った贈与であったとしても、被相続人及び贈与を受けた方の双方がその贈与によって遺留分権利者の遺留分が侵害されることを知っていた場合には、その贈与された財産も遺留分算定の基礎となる財産に含まれます(民法1030条後段)。

なお、共同相続人の一人に行った贈与については、それが特別受益に該当する限り、贈与の時期に関係なく、遺留分算定の基礎となる財産に含まれます。

不相当な対価による売却行為

被相続人が本来の価額より著しく低い価額で財産を売却する等不相当な対価をもって行った売却行為は、当事者双方がその売却行為により遺留分権利者の遺留分が侵害されることを知っていた場合には、贈与とみなすとされています(民法1039条前段)。もっとも、遺留分減殺請求を行った場合には、請求者は相手方に対し、相手方が支払った対価を支払わなければなりません(民法1039条後段)。

財産の評価時点

被相続人が相続開始の時において有していた財産は、一般的に相続開始時を基準として評価すると考えられています。

なお、金銭については、贈与時の金銭を消費者物価指数などに従って相続開始時に評価替えすることになります。

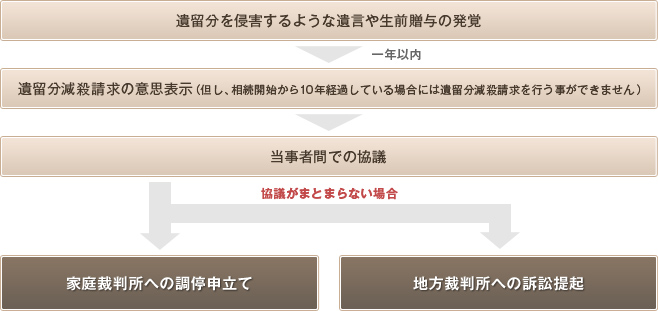

4.遺留分減殺請求権の行使

遺留分減殺請求権の行使方法

遺留分減殺請求権は、民法で定められた順番に従い、遺留分減殺請求の対象となる贈与あるいは遺贈を受けた方に対し、減殺の意思表示を行うことによって行使します。

減殺の意思表示は口頭で行うこともできますが、口頭の請求では言った言わないで争いが生じる恐れがありますので、内容証明郵便等記録が残る形で請求を行う必要性があります。

遺留分減殺請求権の行使の相手方

遺留分減殺請求権の行使の相手方は、原則として贈与あるいは遺贈を受けた方となりますが、遺留分減殺請求権の行使前に、これらの方が遺留分減殺請求の対象となる財産を第三者に譲渡した場合、その譲受人が譲渡時において、譲渡により遺留分権利者に損害が生じることを知っていたときに限り、その譲受人に対しても遺留分減殺請求権を行使することができます(民法1040条)。

遺留分減殺請求権の行使期間

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法1042条前段)。また、相続開始の時から10年経過したときも、遺留分減殺請求権は消滅します(民法1042条後段)。そのため、相続開始の事実を知らなかった、あるいは減殺すべき贈与又は遺贈の存在を知らなかったとしても、遺留分減殺請求権を行使せずに相続開始の時から10年経過した時点で、遺留分減殺請求権は消滅してしまいます。

遺留分減殺請求権の行使順序

遺留分減殺請求権は、遺贈→贈与の順で行使しなければなりません(民法1033条)。なお、この順番を被相続人の意思で変更することはできません。

複数の遺贈がある場合、遺贈された財産の価額の割合に応じて遺留分減殺請求権を行使することになります(民法1034条本文)。もっとも、被相続人が、遺言書において、遺贈された財産に対して遺留分減殺請求権を行使する順番を定めていた場合などは、その遺言書に従うことになります(民法1034条但書)。

複数の贈与がある場合、相続開始時に近い贈与から順次前の贈与に遡って遺留分減殺請求を行使することになります(民法1035条)。

5.遺留分減殺請求権行使の効果

遺留分減殺請求権が行使されると、遺贈あるいは贈与を受けた方は、遺留分を侵害する範囲で、遺贈または贈与を受けた財産を返還しなければなりません。

遺留分減殺請求権を行使された方が、財産を返還したくない場合、遺留分減殺請求を受けた限度において、遺贈または贈与された財産の価額を遺留分権利者に支払うことによって財産の返還を免れることができます(民法1041条1項)。なお、財産の返還の代わりにお金を支払うことは遺留分減殺請求を受けた方の権利であるため、遺留分権利者が、相手方に対し、財産の返還の代わりにお金を支払うよう権利として請求することはできません。

もっとも、遺贈または贈与を受けた方が遺贈または贈与された財産を第三者に譲渡した場合には、遺留分権利者は、その人に対し、財産の返還の代わりにお金を支払うよう請求することができます(民法1040条本文)。

6.遺留分減殺請求事件の解決方法

当事者間の話し合いで解決することができます。

もっとも、遺留分の額に争いがあったり、遺贈または贈与を受けた方が自主的に財産を返還してくれないなど、当事者間の話し合いで解決することができなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立てたり、地方裁判所へ訴えを提起することにより解決を図ることになります。

遺言について

1.遺言とは

遺言には、①本人が遺言書の全文・日付・氏名を自筆した上で押印する自筆証書遺言、②本人が公証役場に出向いてあるいは公証人に本人のもとに出向いてもらって作成する公正証書遺言、③遺言内容が記載された証書(必ずしも本人が記載する必要性はありません。)に本人が署名押印し、その証書を封筒に入れ、封印した上、公証人に封書を提出するという秘密証書遺言があります。

これらの遺言の違いは下記の表のとおりとなります。

遺言書を作成する場合、せっかく遺言書を作成したにもかかわらず、その遺言書が無効となったのでは何の意味もありませんし、また、後日の相続人間の紛争を防止するという観点から遺言書を作成したにもかかわらず、遺言書があるが故に逆に相続人間で紛争が生じてしまったのでは「かえって遺言書を作成しなかった方がよかったのでは」ということになりかねません。そこで、多少費用がかかる上に公証人との打ち合わせという手間がかかってしまいますが、公正証書遺言を作成することを強くお勧めいたします。

| 遺言の種類 | |||

|---|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |

| 作成方法 | 本人が、遺言書の全文・日付・氏名を自署し、押印する | 2人以上の証人の立会いのもと、本人が公証人に遺言の趣旨を話し、それを公証人が記述する | 遺言内容が記載された証書(必ずしも本人が記載する必要性はありません。)に本人が署名押印し、その証書を封筒に入れ、封印した上、公証人に封書を提出する |

| 証人 | 不要 | 2名以上 | 2名以上 |

| 家庭裁判所の検認 | 必要(民法1004条1項) | 不要(民法1004条2項) | 必要(民法1004条1項) |

| 遺言書の開封 | 家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会のもとでなければ開封できない(民法1004条3項) | 不要 | 家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会のもとでなければ開封できない(民法1004条3項) |

| メリット | 作成が簡単である上、費用がかからない。 | 遺言の存在と内容を明確にできる上、偽造・変造・滅失・紛失の恐れがない。また、検認手続を行う必要がない。 | 遺言の存在を明確にした上で、遺言内容を秘密にすることができる。 |

| デメリット | 法律上の要件を欠き無効となる可能性が高い。遺言内容の解釈や真実被相続人によって作成された遺言書であるかにつき争いが生じやすい。偽造・変造・滅失・紛失の恐れがある。検認手続が必要。 | 遺産総額に応じた公証人に対する手数料を支払わなければならないため、遺言書作成費用が高額になる可能性がある。遺言の内容や条項につき公証人との事前打ち合わせが必要。 | 法律上の要件を欠き無効となる可能性が高い。遺言内容の解釈や真実被相続人によって作成された遺言書であるかにつき争いが生じやすい。偽造・変造・滅失・紛失の恐れがある。検認手続が必要。公証人に対する手数料を支払わなければならない。 |

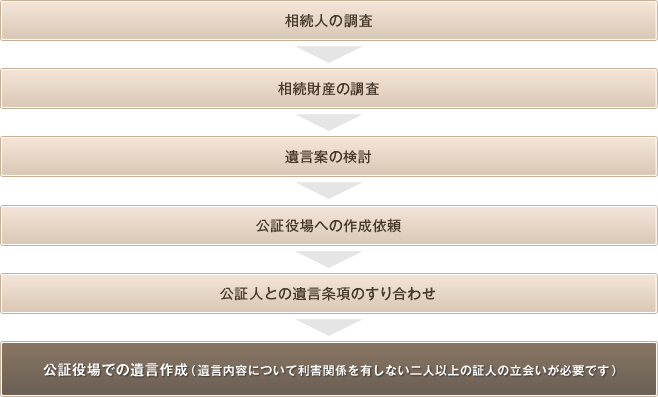

公正証書遺言作成までの流れ

2.遺言書の作成

遺言を作成するに当たっては、相続人の調査及び相続財産の調査を行う必要性があります。

また、相続人の遺留分を無視した内容の遺言書を作成することも可能ですが、そのような遺言を作成した場合、相続開始後に遺留分を巡る相続人間の紛争が生じてしまう恐れがあります。

相続人の調査

遺言書を作成するに当たって、相続人調査を行っていないことがよくあります。もっとも、遺言者の出生から遺言書作成時点までのすべての戸籍謄本を取り寄せると、遺言者が想定していなかった相続人が出てくるケースがあります。

そのため、相続人の調査を行わずに遺言書を作成すると、想定外の相続人に配慮した遺言書を作成することができないため、後日、相続人間で紛争が生じる危険性があります。

相続財産の調査

遺言書を作成するに当たっては、ご自身の財産をすべて正確に把握する必要性があります。

仮に遺言書の作成時点において、遺言者ご本人が把握していない財産があり、その財産に配慮した遺言書を作成しなかった場合、その財産について、別途、相続人間で遺産分割協議を行う必要性があります。

そのため、ご自身の有する不動産・預貯金・株式・債権・負債等、あらゆる財産をリストアップする必要性があります。

3.遺言執行者の指定

遺言書を作成したとしても、遺言の内容が確実に執行されなければ、その遺言書は絵に書いた餅となってしまいます。

遺言執行者がいない場合、相続人が、遺言書に基づき被相続人名義の預金口座を相続人名義に変更しようとしても、金融機関から他の相続人の同意書及び印鑑証明書を要請されたりすることがあります。一方、遺言執行者がいる場合、遺言執行者は、他の相続人の同意書や印鑑証明書がなくとも、遺言書に基づき被相続人名義の預金口座を相続人名義に変更することができます。

そのため、遺言内容を確実に、かつ、円滑に実現するため、遺言において遺言執行者を指定することをお勧めいたします。

なお、遺言執行者に、相続人を指定することがありますが、遺言執行者は、相続人調査・財産調査・財産目録の作成・相続人に対する遺言内容・財産目録の説明・各種財産の名義変更等の手続きを行わなければなりせんし、また、他の相続人との間で紛争が生じてしまう危険性がありますので、専門的知識を有し、確実かつ円滑に遺言内容を実現することができる専門家を遺言執行者に指定する方が妥当であるといえます。